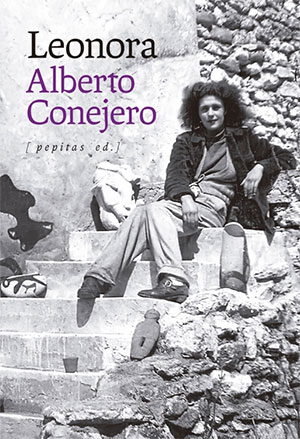

Leonora, de Alberto Conejero (Pepitas) | por Juan Jiménez García

Inevitablemente, escribir sobre Leonora Carrington siempre será un acto de justicia. Como pintora, como escritora, como mujer, como, incluso, un tiempo. En ella convergen todas las tragedias, propias y del siglo, y también las iluminaciones. Inglesa, nació con una guerra que estaba por acabar, pero tras la que nada sería igual. Aquella fue la primera, y luego caminó decidida, como toda Europa, hacia la segunda. Entre aquellas dos guerras, todo pareció posible en esa Europa agotada, pero con ganas de vivir. También pasó la guerra civil española. Todo formaría parte de su propia existencia. Venía de una familia aristocrática, y fue enviada a Francia. Allá conocería un surrealismo tardío y, con él, a Max Ernst, del que se enamoró (ella con diecinueve años, él con cuarenta y seis). Ernst, alemán para los franceses, francés para los alemanes. Aquella segunda guerra les alcanza y les separa. Ella piensa ir a España, como una manera de permitirle a él escapar, pero no sabe que allí está su trampa y su encierro. Su padre logrará ingresarla en un manicomio (la libertad entendida como locura, tan a menudo) y no es más que la última de las desgracias. El azar le permitirá encontrar una vía de escape hacia un nuevo mundo y una nueva vida en México. Ahí acaba la obra. La de Alberto Conejero.

En Leonora, drama, converge toda la poesía atrapada en el interior de ella, toda la belleza exterior. Ese tránsito de una a la otra, hasta convertirse en una sola cosa, llena de imágenes, de palabras estremecedoras, de escalofríos frente a temores. Nadar contra la corriente cuando todo podía haber sido fácil, de otra manera. Solo había que ser obediente, pero la obediencia en nada se parecía a todo aquello en lo que creía. Desde ese momento, es la lucha del pájaro por volar y del amo, del padre, por encerrarlo de nuevo en la jaula dorada. Conoció las bondades del mundo y demasiado pronto la pérdida. El reloj de la historia giraba rápido y la locura (no la suya, inventada por los demás, sino la del mundo) reemplazó a la razón. La poesía y el arte eran subversivos, cosa de degenerados. Amar, contra todo principio, también lo era. La tierra se abría, el papel se rasgaba, surgían los abismos y ella era el resultado del tiempo. Como en la obra, los episodios se suceden atravesados por cuchillos. Está la esperanza y a eso hay que aferrarse. La multiplicidad de Leonoras es contemplada por Alberto Conejero, que se abre a la posibilidad de varias actrices, junto con cinco hombres, cinco caballos y cinco violines. Quizá. Contempla el escenario como un lienzo, como ella contemplaba el lienzo como un lugar por el que salir del mundo. Entre el monólogo y las voces de fuera, persiste la voz de dentro. Leonora es una flor de interior que busca la luz de los días. Desde que marcha de Londres, elige exiliarse de su condición, renunciar a su nacimiento, crear y crearse. El resultado será una vida larga, difícil, surgida del aburrimiento, más tarde del amor infinito, descenso a los infiernos, atravesar océanos y llegar, siempre llegar. ¿Dónde? Allí donde está escrito en su maleta: a la revelación.